お久しぶりです!編集Nです。今回の研究に取り上げるのは……この作品!!

MAGCOMI読者には釈迦に説法かもしれませんが……「この作品を読んだことない」というような方もいらっしゃるかもしれないので、まずはNの独断と偏見による簡単なあらすじを説明します。

※一部作品のネタバレを含んでいますので、ご注意ください。

『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』とは!?

生徒思いだけど虫がと~っても苦手な高校教師・中村ちせは、『昆虫人(むしんちゅ)』の新入生に苦手意識を持ってしまい悩む日々…。そんなある日の放課後、カマキリの昆虫人・秋山からある相談を受ける…それはなんと、「昆虫料理研究部」創部の手伝いで!?? 読切大反響につき、待望の連載化! 虫が苦手な先生×インセクトJKたちで送る前代未聞の『同族』料理部コメディ開幕!!!

「収斂進化」という言葉をご存じでしょうか。

複数の異なる生物が、同様の生態的地位についたときに、系統に関わらず類似した形質を獲得する現象を指す言葉です。

わかりやすく言うなら「生息する環境が同じであれば、種を超えても同じ進化をする」ということであり、自然界でも数多の動物でこの現象が目撃されています。

例えば、ジュゴン・アザラシ・ラッコはそれぞれ有袋類と有胎盤類に属する、れっきとして違う種族です。

それなのに類似した容姿・形質を持つと言われており、これこそ収斂進化の一例と言われています。

また、収斂進化は姿形だけに留まりません。

鳥類(脊椎動物)の翼とチョウ(節足動物)の羽は共に飛翔に用いられる器官として、構造・機能が非常に似通っていると言われています。

種としては分類される類から大きさ・寿命まで全く違うと言っていいのに、こと「空を飛ぶ」という1点において、彼らの持つ器官は同じ働きをしています。

このことを「相似器官」といい、これも収斂の一種であるとも言われているそうです。

本作は、そんな「収斂進化」を題材とした作品です。

では、どんな進化をしているのかというと――……

昆虫が人間のような姿かたちに収斂進化していました( ゚д゚)

―—その名も「昆虫人」。

そう、本作は人間のように収斂進化(擬人化)した昆虫人が主役の話だったのです!

これは、何もここに登場する二人が特別という訳ではなく――

この世界では親しみを込めて「むしんちゅ」と呼ばれるほどに、彼らは人間の文化・風習に溶け込んでいます。

こうして人間と同じ学園に通えているという事実だけでも、彼らが受け入れられている世界観というのがひしひしと伝わってきますね。

そんな中、このむしんちゅが集う学校で教師をする中村ちせはある悩みに直面していました。

それは――

「虫」が大の苦手ということです\(^o^)/

通常であれば問題ないのですが、あいにくここは数多くの「むしんちゅ」が集う学園。

その弱点は致命的であるが故に、克服したいと思っていたところ――

カマキリのむしんちゅにして、本作の主人公・秋山祈子からその悩みを克服する相談を受けます。

それは「昆虫料理研究部」の顧問をやらないか、という誘いでした。

実は、秋山はむしんちゅながら昆虫を食べる「昆虫料理」に並々ならぬ興味を抱いており、それを行う部活動を立ち上げようとしていたのです!

当然、そうなると「むしんちゅ」が昆虫食を行うと共食いになるのでは…?という疑問が出てきますが――

秋山はカマキリのむしんちゅだったため、遺伝子レベルで共食いに抵抗がなく平気でした\(^o^)/

ということで、友人であるバッタのむしんちゅである井上穂純まで巻き込み、

紆余曲折を経て、3人で昆虫料理の研究を行う―—というところから物語が始まるのですが。

ここで、私の「気になったことは徹底的に調べないと気が済まない」という性分が鎌首をもたげました。

それは――……

主人公である秋山の具体的な種族についてです。

作中で解説されている通り、秋山はカマキリのむしんちゅなのですが…

カマキリとひとくくりに言っても細分化すると様々な亜種がいるもの。

そして、その亜種によって特性や生態も変わると言われています。

この事実を知った途端、私の頭には次から次へと疑問が湧き出てきました。

すなわち、

秋山は具体的にどのカマキリの種族なのか?

それらの生態や特徴もむしんちゅとして反映されているのか?

寿命や体色は? そもそもカマキリにはどのような種族がいるのか?

etc.……

一度そう思ってしまえば、最早それは呪縛のように私の心を蝕んでいく。(妄想)

ということで、前置きが長くなりましたが―――

第19回マグコミ漫画研究部!~MAGCOMI作品のどうでもいいことを真面目に考察してみた~の議題は、こちらになります!!

『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』の秋山のモデルとなる昆虫や、その生態について研究してみた

まずは、具体的に秋山の種族「カマキリ」に、どれくらいの亜種がいるのか調べてみました。

秋山は、作中の描写によると「節足動物門 昆虫綱 カマキリ目カマキリ科」という記述があります。

この分類に属される日本のカマキリについて調べてみたところ……

約6種が存在していました。

意外と少ない…とも思ったのですが、カマキリにはその他「ハナカマキリ科」「ヨウカイカマキリ科」「ケンランカマキリ科」などの複数の分類科が存在し、総勢1,500を超える種類が存在するそうです。

なので、カマキリという種が少ないわけではなく、単純にカマキリ科単体に属する亜種だとこのくらいの数になるということでしょう。

更に調べていて面白いと感じたのは、カマキリ目の中には「カマキラズ科」という科もあるそうです。

これはその名の通り「鎌を持たないカマキリ」のことで、主に南アフリカに生息しているカマキリを指す言葉なのだとか。

こう考えると、昆虫の進化も多岐にわたるものだと痛感させられますね……!

ともあれ、ひとまず原作通りの分類のカマキリで言うなら容疑者(カマキリ)が6種に絞りこめました。

ですので、その6種に焦点を当てて調べていこうと思います!

まずは――

①チョウセンカマキリ

単に「カマキリ」とも呼称される種類。

体長は60~80mmほど。本州から九州まで、北海道を除く日本全土に生息しているそれなりにポピュラーなカマキリなのだとか。

そんなチョウセンカマキリですが、なぜ名前に「チョウセン」とついているのかというと、朝鮮半島から渡ってきて帰化した為という説が有力のようです。

いつの時代かわかりませんが、船や貨物に紛れて渡来し、そのまま日本に住み着いたのが起源で、当然日本のみならず朝鮮半島・中国にも数多く生息しているそうです。

ただし、チョウセンカマキリは前足(鎌)の付け根の間が赤色をしているといいます。

いわゆる、鎌と鎌の間のギザギザの部分です。

この色があるかないかで他種のカマキリと見分けがつくと言われているのですが、

作中の秋山をみたところ、鎌の付け根まで緑色のままです。

このことから、彼女はチョウセンカマキリではないということがわかります。

②ウスバカマキリ

次に紹介するのは、カマキリの中でも一番知名度が高い種です。

世界で一般に「カマキリ」と呼ばれるのは本種であり、ファーブルの『昆虫記』にも登場しているまさに一般人が連想するザ・カマキリな姿をしているのが本種です。

世界中に生息しているといわれますが、こと日本においては生息数が激減しており、絶滅リストに記載されるほどになっているとか。

また、ウスバカマキリは前腕の基節(付け根部分)内側に黒い楕円形の紋様があると言われ、これが他のカマキリとの見分ける際の一番の特徴になっているそうです。

これまた秋山を見たところ、前腕の付け根には黒の紋様など一切見当たりません。

ということで、彼女はウスバカマキリでもないことがわかります。

③コカマキリ

続いて紹介するのは、カマキリ科の中でも小型と言われているコカマキリです。

体長はオスで36 - 55mm程度、メスで46 - 63mm程度と言われ、一般的なカマキリの約半分ほどの大きさから、こう名付けられたのだとか。

一般的に、カマキリというと緑や黄緑の体色を連想される方が多いかと思いますが、コカマキリは褐色もしくは薄い紫褐色、灰褐色から暗褐色、やや茶色にも見える体色であることがデフォルトだと言わています。

これは、枯れ葉や枯れ枝に擬態できるからという理由があり、通常より小さいサイズの彼らが生み出した自然界における生きる術なのでしょう。

実際に、コマカマキリは危機が迫るとすぐに死んだふりをするそうです。

秋山は一般的なカマキリの体色である緑のカマを持っていますし、死んだフリをするようなタイプにはとても見えないので、これだけみても違う種ということになりそうですね。

ただ、ごくごく稀にコカマキリでも緑色の体色をした生体が見つかることもあるそうです。

とはいえこちらもウスバカマキリのように、前腕の内側に黒い紋様があるそうですが、そちらも見当たらないので、まず違うといっていいでしょう。

④ヒナカマキリ

続いて紹介するのは、日本最小のカマキリともいわれるヒナカマキリ。

先ほど紹介したコカマキリよりさらに小さい、全長10 - 20mm前後しかないカマキリです。子より小さい「雛」である…という意味で付けられた名前でしょう。

体色は褐色で、濃褐色や黒色の斑紋があるのが特徴であり、パッと見だとちょっと大きめのアリにしか見えない姿をしています。

そんなヒナカマキリですが、メスとオスで翅の形が違うことが多いというのが特徴です。

一般的に多くのメスは微翅型(翅がない、またはあったとしてもほぼ見えないくらい発達していない)、オスは長翅型(それぞれの翅の長さにはっきりと違いがある)と言われています。

これは明治時代から知られていたことなのですが、

日本に生息しているヒナカマキリは総じて微翅型が多かった為、一時期は「日本産のヒナカマキリは全て微翅型なのでメスである。これでは交尾ができずに増えないので、単為生殖をして増えているのでは」という風説が流布したこともあるのだとか。

現代ではオスでも発達しない微翅型になることが確認されており、間違った学説だったと言われていますが、こうしてみるとカマキリや昆虫学の世界も日進月歩なのが伝わってきますね…!

とはいえ、無論ヒナカマキリはサイズ・体色ともに条件に合致しないので、こちらも秋山の候補から外すことに。

⑤ハラビロカマキリ

次に紹介するのは、これまたその名前の通りのカマキリです。

他のカマキリに比べ相対的に前胸が短く、腹部は幅広く、「腹広」にみえるためこのような名前が付けられたのだとか。

そんなハラビロカマキリですが、特徴としてハリガネムシに寄生されやすいそうです。

ハリガネムシとは、類線形動物門ハリガネムシ綱(線形虫綱)ハリガネムシ目に属する寄生虫の一種です。

元は水生生物で、川や湖で暮らしていることが多いですが、水生昆虫(カゲロウ・ユスリカなど)に捕食されてからはそれらを宿主とし、宿主の中で栄養をもらって育っていきます。

その宿主がカマキリ・カマドウマなどの更に大きな昆虫に食われると、その相手にも寄生して育っていき、やがて成虫になると、ハリガネムシは宿主の脳にある種のタンパク質を注入し、宿主を操作して湖や池に飛び込ませる(入水自殺させる)といいます。

当然泳げない宿主はそのまま魚やカエルに食べられて死んでしまうのですが、ハリガネムシはちゃっかり逃げ出し、川の中でまた繁殖を行って寄生する……というループを繰り返すのだとか。

あるがままの生物現象とはいえ、中々えげつないですね( ;∀;)

とはいえ、意外とこの事象は生態系を保つために重要なことであるそうです。

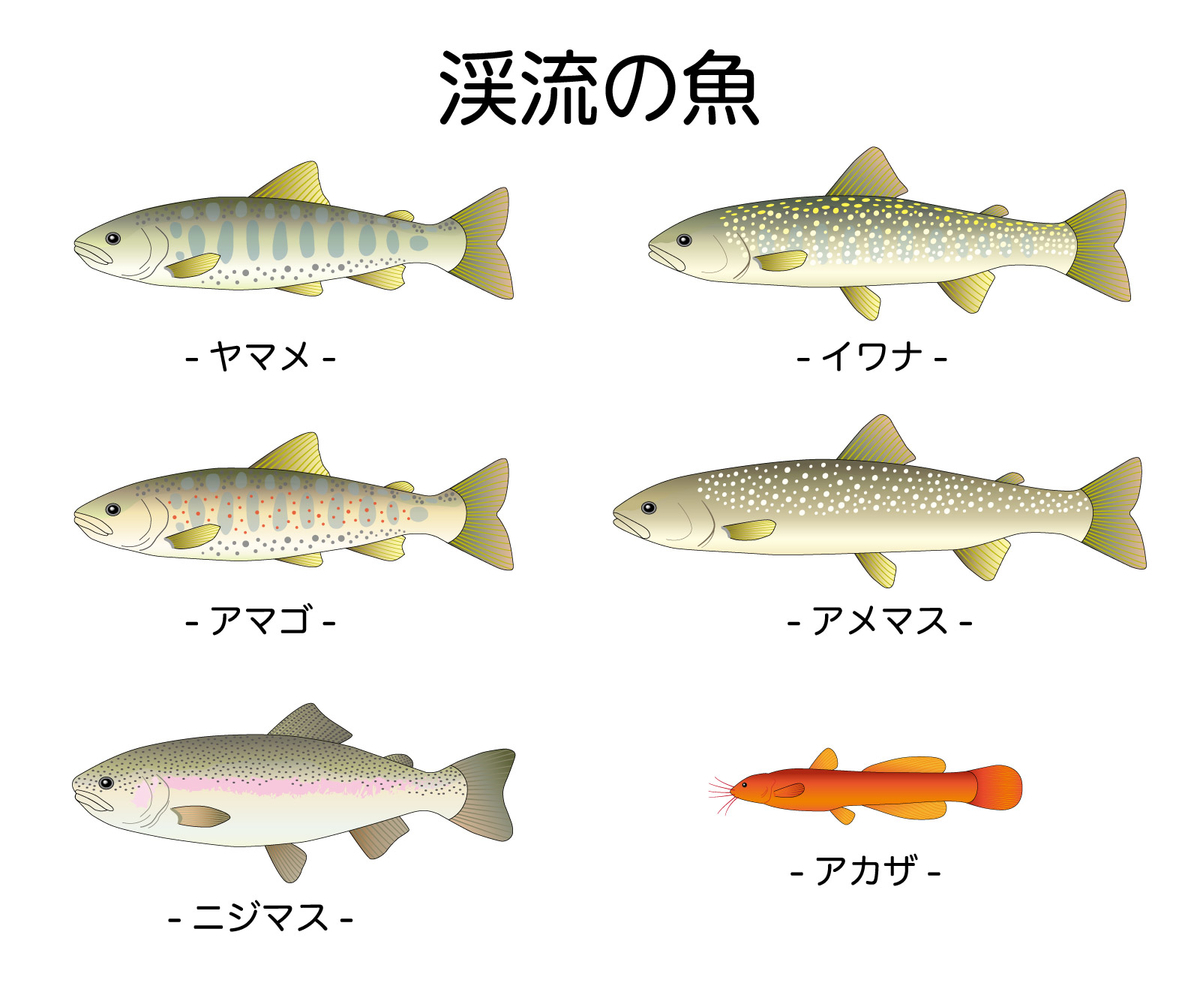

なぜなら、寄生虫であるハリガネムシが河川に飛び込ませた宿主(カマキリやカマドウマ)はイワナやヤマメ、アマゴなど渓流に住む魚類の貴重なエネルギー源になっているからです。

一説によると、彼らが年間に得る総エネルギー量の約6割を、秋に川に飛び込むハリガネムシに寄生されたカマドウマで占めているというデータがあるほどですから驚きです。

カマキリが川の中に入ってくることで、魚たちは彼らを食べ、そのおかげで川の水生昆虫はあまり食べられなくなり、水生昆虫類の餌である藻の現存量が減り、落ち葉の分解速度が促進される……という連鎖効果があるとも言われており、

ハリガネムシが宿主を操る現象がなくなると、魚は水生昆虫を食べるようになり、その結果藻が増え、落ち葉の分解が遅れ、森や自然の中の生態系が変わってしまった……ということもあるのだとか。

「風が吹けば桶屋が儲かる」という訳ではないですが、きちんと食物連鎖の一環としてハリガネムシも生態系に組み込まれていると思うと、一概にこのことを残酷とも言えなくなりそうです。

また、そのあたりは、こっそり2話の秋山のプロフィールにある「ハリガネムシ」の欄でも語られていますね…!

ともあれ、体色のイメージが合い、ハリガネムシも寄生していることからハラビロカマキリこそ秋山のモデルなのではないか!?と思ったのですが、一つ違う点もありました。

それは、ハラビロカマキリが前脚の基部に、数個のイボ状突起を持つと言われていることです。

色は一般的には白や黄色と言われ、これがハラビロカマキリを示す一番の特徴とも言われているのだとか。

たしかに、ハラビロカマキリをよーくみえると前腕に白色のイボ状の突起があるのがみてとれます。

しかし、作中の秋山の前腕部分にはこのような突起は見受けられません。

ということで、ハラビロカマキリも違うという結論に。

⑥オオカマキリ

最後に紹介するのが、オオカマキリ。

日本最大のカマキリで、体長は大きいもので90mmを超えると言われています。先ほど紹介した日本最小と言われるヒナカマキリと比較すると、4倍以上の大きさです。

大型のせいもあり、食欲旺盛でアゲハチョウやセミなどの大型昆虫からアマガエルやトカゲまで捕食し、さらにはスズメ等の小型鳥類、ネズミなどの小型哺乳類まで仕留めることもある貪食な性格なのだとか。

数多の昆虫料理が好きな秋山に似ている…!

そんなオオカマキリですが、基本的には緑系統の体色が多く、また鎌に突起などが明確にある訳ではないそうです。

そういった点でも、秋山のルックスと見事に合致しています。

そして、何よりオオカマキリは、鎌を構えた姿が人間が手を合わせている姿と似ているため、別名「オガミムシ」とも言われ、英名でも「Praying mantis(祈り虫)」と呼ばれているという特徴があるそうす。

拝みポーズ自体は他のカマキリもやるので、カマキリ全体を呼称してそう言うこともあるようですが、最大固体であるオオカマキリこそ、まさに拝んだり祈ったりしているように見える最たる存在といって間違いないでしょう。

そして、秋山の名前は――

まさかの「祈子」というのです!!

これが偶然の一致なはずあるか? いや、ない!!

…と、いうことで結論。

『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』のヒロイン・秋山祈子の種族は、カマキリ科の中でも最大の種と言われるオオカマキリである!!

この研究結果を作品の公式設定として認めさせたいと考えたNは、著者である有野金吾先生にインタビューを試みました。

かくかくしかじかとそういう訳で、上記結論をマグコミ研究部公式見解として出しました!いかがでしょうか!

かくかくしかじかとそういう訳で、上記結論をマグコミ研究部公式見解として出しました!いかがでしょうか!

とても興味深い記事でした…が、実は秋山に明確な種の設定はありません(笑)。

とても興味深い記事でした…が、実は秋山に明確な種の設定はありません(笑)。

え! そうだったんですか(´・ω・`)

え! そうだったんですか(´・ω・`)

はい。秋山はもともと、ほんの思い付きでデザインし、SNSに上げたラクガキだったので、あまり深くまで考えてデザインしていませんでした。

はい。秋山はもともと、ほんの思い付きでデザインし、SNSに上げたラクガキだったので、あまり深くまで考えてデザインしていませんでした。

強いて言うなら、各カマキリの一番好きなところを詰め込んだ、いわばカマキリのキメラです。

たとえばカマのデザインは何度か変更があって今の形に落ち着いたのですが、初期のデザインでは黄色い突起があるハラビロカマキリモデルだったり、内側に模様のあるコカマキリモデルだったり。

制服のリボンがオレンジなのはチョウセンカマキリのイメージだったり、翅の模様に至っては、画像検索で一番かっこいいヤツを参考にしたので、何カマキリなのかもわかりません。

なんなら衣替え感覚でハナカマキリ(※節足動物門昆虫綱カマキリ目ハナカマキリ科に属する昆虫。ラン科植物の花に擬態する事で有名で、その為にこの名がついた)モチーフの秋山を描いたこともあるので、種族自体にあまりこだわりがなかったのかもしれません。

そしてだからこそ、各キャラの分類が、種を同定しきらない中途半端な形になりました。

なるほど…そういう経緯があって生まれたキャラだったんですね。そう考えると、たしかにカマキリの良いとこどり、キメラというのも納得できます(笑)。

なるほど…そういう経緯があって生まれたキャラだったんですね。そう考えると、たしかにカマキリの良いとこどり、キメラというのも納得できます(笑)。

ただ、もし今改めて秋山をデザインするならきっとオオカマキリをモデルにすると思います。大型種はかっこいいので(笑)。

ただ、もし今改めて秋山をデザインするならきっとオオカマキリをモデルにすると思います。大型種はかっこいいので(笑)。

おぉ、なんだかそれは嬉しいです! ちなみに秋山以外のキャラの詳細な種族の設定も、明確には決められていなかったり…?

おぉ、なんだかそれは嬉しいです! ちなみに秋山以外のキャラの詳細な種族の設定も、明確には決められていなかったり…?

いえ、秋山のデザインを適当にしてしまったのを後悔してか、その後にデザインしたキャラにはちゃんと種の設定があります。

いえ、秋山のデザインを適当にしてしまったのを後悔してか、その後にデザインしたキャラにはちゃんと種の設定があります。

井上はトノサマバッタ、土田はダイオウサソリ、伊藤はアダンソンハエトリのメスです。

なるほど……今それらをスマホで調べて画像を見てみたんですが、言われてみるとどれもしっくりきますね!

なるほど……今それらをスマホで調べて画像を見てみたんですが、言われてみるとどれもしっくりきますね!

とはいえ、デザインにはモデルがあっても、生態までそれに即しているかというと微妙です。たとえば井上には米が好きという設定があります。

とはいえ、デザインにはモデルがあっても、生態までそれに即しているかというと微妙です。たとえば井上には米が好きという設定があります。

ですが実際のトノサマバッタはススキなどのイネ科の植物を好んで食べますが、稲そのものはあまり食べません。一般に稲を食べるバッタと言えばイナゴです。米は食べないけどイネ科の植物は好きだし、イナゴも同じバッタの仲間だし…という拡大解釈による設定ですね。

フムフム…そうか。たしかに完全に現実に即して考えても面白くなるかはまた別問題ですもんね…。拡大解釈しても面白くなればそれはそれでアリですよね! そういえば、秋山にハリガネムシが寄生しているという設定もありますが、これも拡大解釈をするなら、秋山は栄養をハリガネムシにとられていたり、体に害があったりするのでしょうか?

フムフム…そうか。たしかに完全に現実に即して考えても面白くなるかはまた別問題ですもんね…。拡大解釈しても面白くなればそれはそれでアリですよね! そういえば、秋山にハリガネムシが寄生しているという設定もありますが、これも拡大解釈をするなら、秋山は栄養をハリガネムシにとられていたり、体に害があったりするのでしょうか?

おそらく体に害はありません。ヤツについては深く考えてはいけません。マスコットか何かだと思ってください。

おそらく体に害はありません。ヤツについては深く考えてはいけません。マスコットか何かだと思ってください。

わかりました(笑)。後は、カマキリは夜になると目が黒くなるという特徴がありますが、こういう特徴も反映されたりするのでしょうか。秋山の上の目も黒くなったりすることがあったり…?

わかりました(笑)。後は、カマキリは夜になると目が黒くなるという特徴がありますが、こういう特徴も反映されたりするのでしょうか。秋山の上の目も黒くなったりすることがあったり…?

秋山の目はカマキリと同様の機能になっているはずなので、夜になれば黒くなるはずです。ただ、実際に目を真っ黒に描いてしまうと不気味で怖い絵面になってしまうので、描写的にはデフォルメ表現というか、黒くなっている体で描くことになると思います(笑)

秋山の目はカマキリと同様の機能になっているはずなので、夜になれば黒くなるはずです。ただ、実際に目を真っ黒に描いてしまうと不気味で怖い絵面になってしまうので、描写的にはデフォルメ表現というか、黒くなっている体で描くことになると思います(笑)

たしかに黒くなるのをそのまま描かれると少し不気味に感じるかもしれませんね…(;^ω^) 描かれるのを楽しみにしています! 闇鍋パーティーとかだと描きやすそうですw

たしかに黒くなるのをそのまま描かれると少し不気味に感じるかもしれませんね…(;^ω^) 描かれるのを楽しみにしています! 闇鍋パーティーとかだと描きやすそうですw

ちなみに、秋山が昆虫食に惹かれたきっかけとかはあるのでしょうか。

ちなみに、秋山が昆虫食に惹かれたきっかけとかはあるのでしょうか。

秋山はたぶん、物心つく前から虫を食べている気がします。カマキリの本能として。秋山のプロフィールの趣味の欄は『爪の手入れ』のみで、昆虫食については何も書いてありません。人が肉や米を食べることを趣味と呼ばないように、秋山にとって虫を食べることはそれくらい当たり前のことなんだと思います。まあ井上の趣味は米を炊くことですけど(笑)。

秋山はたぶん、物心つく前から虫を食べている気がします。カマキリの本能として。秋山のプロフィールの趣味の欄は『爪の手入れ』のみで、昆虫食については何も書いてありません。人が肉や米を食べることを趣味と呼ばないように、秋山にとって虫を食べることはそれくらい当たり前のことなんだと思います。まあ井上の趣味は米を炊くことですけど(笑)。

井上ェ…(´・ω・`) でも、たしかに秋山は昆虫食を好んでいるというより、「それが当たり前のもの」として行っていそうですよね。でも、物心つく前から食べていたとすると…秋山は(昆虫)料理が得意という設定だったりするんでしょうか?

井上ェ…(´・ω・`) でも、たしかに秋山は昆虫食を好んでいるというより、「それが当たり前のもの」として行っていそうですよね。でも、物心つく前から食べていたとすると…秋山は(昆虫)料理が得意という設定だったりするんでしょうか?

得意だと思います。この世界観的に、人間に対し昆虫人の人口は少なく、昆虫食もあまり普及していないので、秋山は自分で作るのが一番手っ取り早いと判断し、料理の腕も上がっていったんだと思います。

得意だと思います。この世界観的に、人間に対し昆虫人の人口は少なく、昆虫食もあまり普及していないので、秋山は自分で作るのが一番手っ取り早いと判断し、料理の腕も上がっていったんだと思います。

なるほど! 作中でもコオロギハンバーグ、サクラケムシのかりんとう、カメムシライスなどバリエーションに富んだ料理を作っていましたもんね!(※下記参照)

なるほど! 作中でもコオロギハンバーグ、サクラケムシのかりんとう、カメムシライスなどバリエーションに富んだ料理を作っていましたもんね!(※下記参照)

そういえば、改めてお尋ねしますが……有野先生が昆虫料理を題材とした漫画を描こうと思ったきっかけは何なのでしょうか?

そういえば、改めてお尋ねしますが……有野先生が昆虫料理を題材とした漫画を描こうと思ったきっかけは何なのでしょうか?

秋山をデザインしてSNSに上げた後、このキャラで漫画を描くならどんなものになるだろうと考えました。カマキリなら虫を食べるんじゃないか。人型なら虫を調理するんじゃないかと。最初はSNSや同人誌のネタにでもなればと、イナゴの佃煮をはじめ昆虫を食べ始めたのですが、しだいに昆虫食の奥深さにはまってしまい、漫画にしたいと思うようになりました。それがきっかけですね。

秋山をデザインしてSNSに上げた後、このキャラで漫画を描くならどんなものになるだろうと考えました。カマキリなら虫を食べるんじゃないか。人型なら虫を調理するんじゃないかと。最初はSNSや同人誌のネタにでもなればと、イナゴの佃煮をはじめ昆虫を食べ始めたのですが、しだいに昆虫食の奥深さにはまってしまい、漫画にしたいと思うようになりました。それがきっかけですね。

秋山のデザインが最初で、物語は後からついてきた…という形でしょうか。たしかに、私も少し調べただけでもとても興味深い事柄がたくさんあったので、昆虫食が奥深いというのは滅茶苦茶わかります…(笑)。ちなみに、有野先生が一番好きな昆虫と昆虫食は? また、作中のキャラはどなたになるのでしょうか?

秋山のデザインが最初で、物語は後からついてきた…という形でしょうか。たしかに、私も少し調べただけでもとても興味深い事柄がたくさんあったので、昆虫食が奥深いというのは滅茶苦茶わかります…(笑)。ちなみに、有野先生が一番好きな昆虫と昆虫食は? また、作中のキャラはどなたになるのでしょうか?

子供のころ憧れていた昆虫はタガメです。

子供のころ憧れていた昆虫はタガメです。

絶滅危惧種で生息地も少ないので、子供のころに生きたタガメに出会うことはできなかったのですが、まさか大人になって食用のタガメを取り寄せることになるとは。

食用としてのタガメは、洋ナシを思わせるようなフルーティーな香りがして面白いです。タイやラオスでは一般的な食材らしいです。

へぇ~! ルックスだけ見ると、とてもフルーティーな香りがしそうには見えないのですが、是非一度嗅ぐ&食べてみたいですね…!

へぇ~! ルックスだけ見ると、とてもフルーティーな香りがしそうには見えないのですが、是非一度嗅ぐ&食べてみたいですね…!

オススメです! また、サソリも好きなので、作中キャラでは土田がお気に入りです。

オススメです! また、サソリも好きなので、作中キャラでは土田がお気に入りです。

すこっち可愛いですよね~(*'▽')。それでは、タガメ料理やそれをすこっちが食べる姿を見るのを楽しみにしています!✨

すこっち可愛いですよね~(*'▽')。それでは、タガメ料理やそれをすこっちが食べる姿を見るのを楽しみにしています!✨

……………………………………………………。

……………………………。

…………。

と、いうことで……

秋山の設定は明確に決まっていないが、もし改めてデザインをするとしたらオオカマキリになるかもしれない(?)ということが判明しました!

もしこの記事を読んでオオカマキリやその他の昆虫に興味を抱かれた方がいましたら、是非皆様も昆虫図鑑などを片手にお調べしてみてください!!

そして、もしまだ『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』を読んだことのないそこのアナタ!!

これを機に読んでみてはいかがでしょうか(*'ω'*)

現在、下記にて第一話が無料で読めますので、少しでも興味を抱かれましたら是非お読みください!

また、10月8日(金)に『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』第1巻が発売しております♪

よければ是非ご購入ください!

更に!! 『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』第1巻発売を記念し、特集ページにてスペシャルインタビュー&プレゼントキャンペーン情報などを公開しております!

気になった方は、下記より是非アクセスしてみてください!

以後もこのような形で、私Nが独断と偏見で選んだMAGCOMI連載作品の気になった点を考察・研究していこうと思います! 次回もお楽しみに!

©有野金吾/マッグガーデン ©Kingo Arino/MAG Garden

※本ブログへ記載した画像は、『肉食JKマンティス秋山 〜むしむし料理研究部!〜』①巻より抜粋し、引用させて頂きました。